園芸の世界では、何千年もの間、植物の生長のしかたを意図的にコントロールするために栽培環境を操作してきました。こうした手法は決して新しいものではありませんが、現在では「生育制御(Plant Steering)」という概念のもと、より高度で体系的なアプローチへと発展しています。

生長期型の制御(Vegetative Steering)

「生長期型(栄養生長型)の制御」では、葉や茎、根の発達を促し、細胞の分裂と肥大を活発にします。一般的に植物が生長期間に入り、葉・茎・根の発達がさかんになるタイミングで行われる管理方法です。ただし開花期においても、花や果実の水分量をふやし収量を増加させるために、生長期型に誘導することがあります。

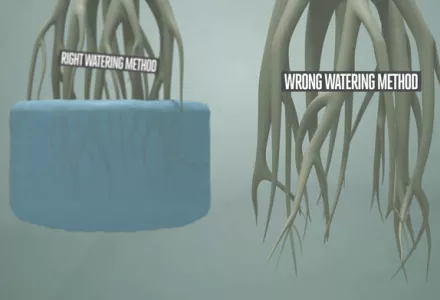

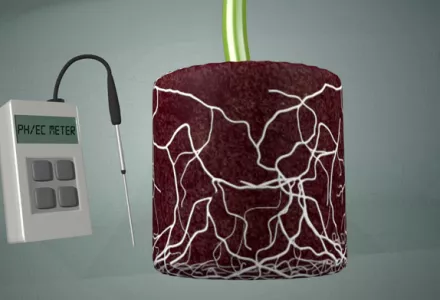

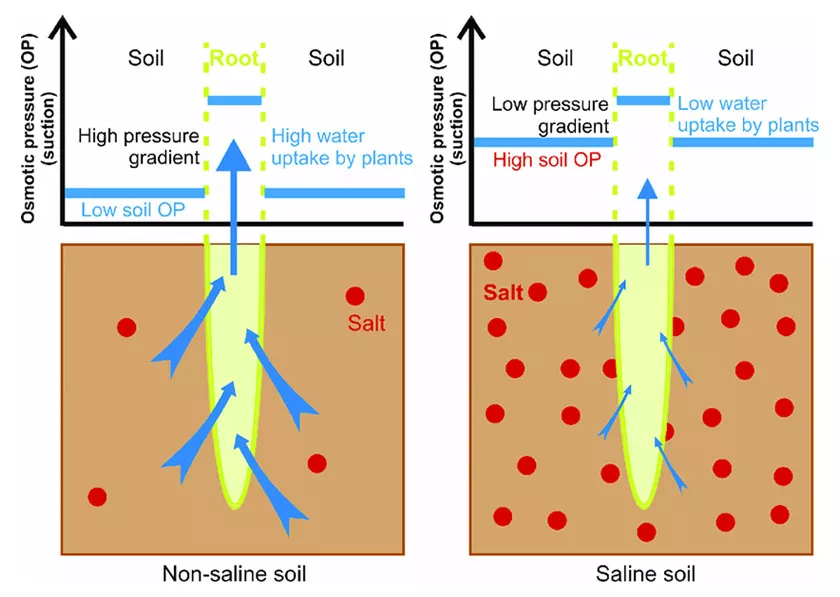

具体的な「生長期型の制御」とは、湿度と温度を高めに保ち、培地のEC値(肥料濃度)を低めに保ちます。培地が「しょっぱすぎる」、つまり肥料濃度が高い状態にならないように注意しましょう。培地のEC値が高すぎると植物にストレスを与え、葉、茎、根の発達をさまたげる原因となります。乾燥ストレスを避けるために「ドライバック=乾燥期間」を短めにして、根域を湿った状態に長く保つと細胞の発達が活発になり生長速度がアップします。

ドライバック(乾燥期間)の測り方

ドライバックを測るには、培地内の水分量を測定します。多くのグロワーは「体積含水率(VWC)」を使用しています。VWCとは、培地の総体積に対して含まれている水分の体積の割合を示したものです。また、水分の質量そのものを測る方法もあります。もっともシンプルな方法は、水やり直後のポットの重さをあらかじめ測っておき、その後重さが約50%まで減ったタイミングで再び水やりする、というパターンをくり返します。この方法は「50%ルール」として知られています。

開花期型への誘導(Generative Steering)

「開花期型(生殖生長)の制御」とは、植物にある程度のストレスを与えることで細胞の拡大を抑え、草丈や葉の発達をおさえる方法です。この方法は、花の密度が増して、風味や成分濃縮を高められる効果があるといわれています。ただし、本当にこの効果があるのかはまだ研究段階です。開花後期における誘導では、収穫物の登熟や風味の向上を促進するためにおこないます。具体的には、湿度を下げ、光を強くし、培地のEC値を高くたもちます。

肥料濃度を高くする、あるいはドライバックの時間を長くすると培地内に肥料成分(塩類)が蓄積します。すると培地のpHが下がって酸性にかたむくので植物に軽いストレスがかかり、水の吸収がさらに抑えられるようになります。

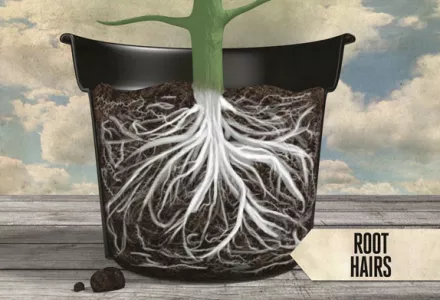

植物の根毛細胞は、浸透圧で水を吸収しやすくするために、細胞内に高濃度の肥料ミネラルイオンをキープできるようになっています。しかし、培地のEC値が高くなると、根の内部と外部の浸透圧の差が小さくなるので、水分吸収がゆるやかになります。開花期型の誘導では、意図的にこの効果を活用します。開花期間中の7〜10日間だけCANNAの「PK 13/14」を与えると、培地のEC値を意図的に高めて「開花期型の制御」を手軽に実行できます。同時に、開花期に起こる一時的な養分要求の増加にも的確に応えられます。

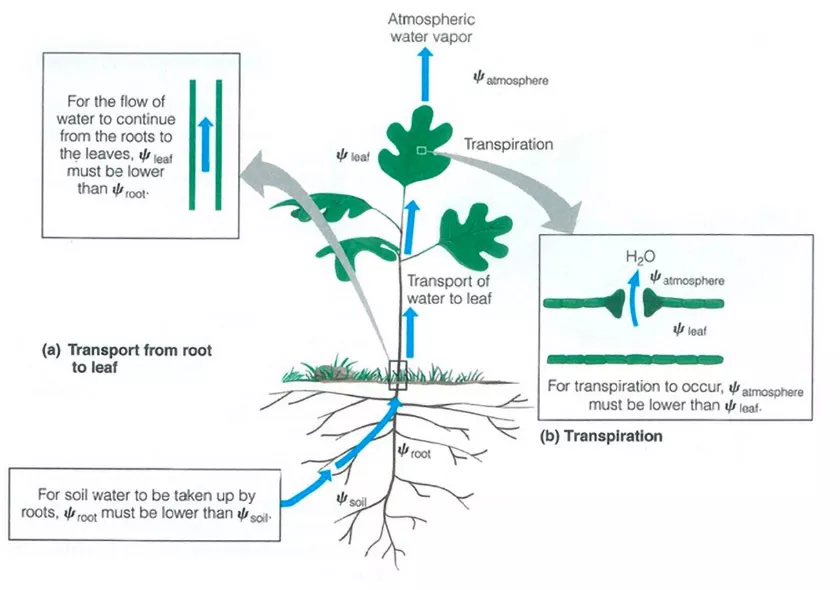

図注②:植物の根から水を吸い上げるしくみである「浸透圧勾配」は、実は植物全体でも同じように機能しています。葉の中の養分濃度が根よりも低いと、根から吸収された水が葉へ引き上げられる圧力差が生まれます。葉の裏にある気孔から水分が蒸散すると、導管(=水の通り道)内の水に「引っぱる力」が生じ、根から水が吸い上げられます。さらに、葉の蒸散を促すためには、大気中の水分濃度が葉よりも低い必要があります。この濃度差(飽差)がなければ、効率的な蒸散は起こりません。

ツールを使いこなして、生長を制御する

栽培環境、水やり、肥料の種類によって植物の生長を制御できることがわかったら、いつ、どんなふうに植物を生長させるかを決めるのはグロワー自身です。

たとえば、生長期の後期にあえて「開花期型の制御」をおこない、花芽の形成を促進した後に再び「生長期型の制御」に戻して花や果実のサイズを増やすグロワーもいます。また、別のグロワーは、すべての生長期を通して「生長期型の制御」のみをおこない、開花期に入ってから初めて「開花期型の制御」をおこなう人もいます。さらに、栽培期間を通して同じ栽培管理をおこなうというシンプルな方法を取るグロワーもいます。

いずれかが正しいということはありません。それぞれのゴールや栽培の規模によって違うからです。ただし、「環境が植物の生育に与える影響を理解し、観察し、必要に応じて調整する姿勢」だけはすべてのグロワーにとって不可欠です。迷ったときは、いつでもCANNAのスタッフにご相談ください。